Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.

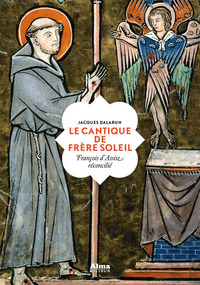

Vers une résolution de la question franciscaine

Fayard - EAN : 9782213633541

Édition papier

EAN : 9782213633541

Paru le : 6 juin 2007

26,40 €

25,02 €

Disponible

Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous

Notre engagement qualité

-

Livraison gratuite

Livraison gratuite

en France sans minimum

de commande -

Manquants maintenus

Manquants maintenus

en commande

automatiquement -

Un interlocuteur

Un interlocuteur

unique pour toutes

vos commandes -

Toutes les licences

Toutes les licences

numériques du marché

au tarif éditeur -

Assistance téléphonique

Assistance téléphonique

personalisée sur le

numérique -

Service client

Service client

Du Lundi au vendredi

de 9h à 18h

- EAN13 : 9782213633541

- Réf. éditeur : 3535945

- Collection : DIVERS HISTOIRE

- Editeur : Fayard

- Date Parution : 6 juin 2007

- Disponibilite : Disponible

- Barème de remise : NS

- Nombre de pages : 374

- Format : H:235 mm L:153 mm E:25 mm

- Poids : 610gr

-

Résumé :

La tradition intellectuelle française a distingué et parfois opposé deux étapes du métier d’historien : la quête des sources et la quête du sens. Distinction opératoire, voire salutaire, si elle ne s’accompagnait d’une distribution des rôles et d’un jugement de valeur. Qualifiée du terme d’« érudition », la première se devait de fournir le matériau susceptible d’alimenter la seconde. Les disciplines érudites se trouvèrent réduites au rang de « sciences auxiliaires » de l’histoire. Une telle partition fonctionnelle marque de manière rémanente le paysage universitaire français et, parfois encore, les esprits. Fort heureusement, elle est le plus souvent réfutée par la pratique des gens de métier. En voici une très éloquente illustration.

À propos d’un sujet d’une extrême complexité, la « question franciscaine » (sur quelles bases solides peut-on écrire la vie de François d’Assise ?), le médiéviste Jacques Dalarun ouvre au lecteur la porte de son atelier : son livre met longuement en oeuvre les ressources de l’érudition, puis vient la tentative de résolution historique du dossier. Elle n’assène pas une vérité définitive ; elle ne s’abrite pas plus derrière de multiples conditionnels. Elle se présente comme trois scénarios alternatifs énoncés avec une égale conviction. Cette irruption incongrue de ce qu’on appelait jadis le « nouveau roman » dans un livre d’histoire ne procède pas d’une coquetterie littéraire. Elle est le moyen, le seul, qui est venu à l’historien de dire la difficulté d’écrire une histoire par nature en quête de vérité, au moment où il lui a fallu quitter le sentier balisé, rassurant dans sa rigueur même, de la recherche et de l’établissement des sources pour basculer dans l’espace infiniment plus incertain de leur interprétation. Cela n’infirme en rien la conviction selon laquelle l’historien doit, sans pour autant en confondre les étapes, réconcilier par la pratique les diverses facettes du métier. Mais disons que le transfert et le dépassement d’un clivage opérationnel et, par suite, institutionnel dans une pratique individuelle peut parfois prendre des allures de psychomachie. - Biographie : Directeur des études médiévales à l'École française de Rome de 1990 à 1997, et directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT) de 1998 à 2004, Jacques Dalarun est directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé la publication du Moyen Âge en lumière (Fayard, 2002). Il a par ailleurs publié Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud (Albin Michel, 1986), François d'Assise, un passage (Actes Sud, 1997), François d'Assise ou le pouvoir en question (De Boeck, 1999), sans oublier Claire de Rimini (Payot, 1999), et La Malaventure de François d'Assise (Éditions franciscaines, 2002).photo : © ADINE SAGALYN / OPALE