Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.

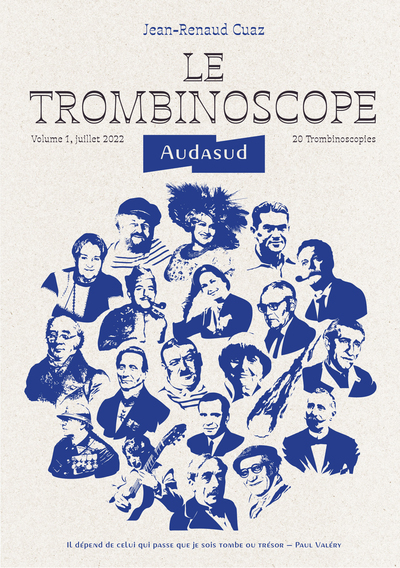

Le Trombinoscope Audasud

EAN : 9782957724321

Édition papier

EAN : 9782957724321

Paru le : 12 juin 2022

15,00 €

14,22 €

Disponible

Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous

Notre engagement qualité

-

Livraison gratuite

Livraison gratuite

en France sans minimum

de commande -

Manquants maintenus

Manquants maintenus

en commande

automatiquement -

Un interlocuteur

Un interlocuteur

unique pour toutes

vos commandes -

Toutes les licences

Toutes les licences

numériques du marché

au tarif éditeur -

Assistance téléphonique

Assistance téléphonique

personalisée sur le

numérique -

Service client

Service client

Du Lundi au vendredi

de 9h à 18h

- EAN13 : 9782957724321

- Réf. éditeur : PA003

- Collection : TROMBINOSCOPE

- Date Parution : 12 juin 2022

- Disponibilite : Disponible

- Barème de remise : NS

- Nombre de pages : 114

- Format : H:12 mm L:210 mm E:148 mm

- Poids : 215gr

- Résumé : VOICI ESQUISSÉS EN UN PREMIER VOLUME vingt portraits jubilatoires de personnalités disparues. La plupart sont issues de la culture : poètes, musiciens, artistes, cinéastes, comédiens, architectes… D’autres viennent de la sphère politique, scientifique ou sportive. Elles ont en partage d’être nées à Sète ou adoptées par les Sétoises et les Sétois. Certaines ont connu une influence ou une gloire éphémère, d’autres jouissent d’une éternelle popularité. Elles reposent pour la plupart à Sète, au cimetière Marin ou au cimetière Le Py. Leurs lieux de résidence posthume sont précisés en fin d’ouvrage. Ce premier aréopage répond, page après page, à une volonté éditoriale : opérer une trombinoscopie au plus profond du sujet en entremêlant avec le moins de verbosité possible le bien-sondé et la parodie. Il s’agissait de ne pas éloigner, par de vaines circonlocutions, nos lecteurs d’une vérité reposant sur des faits vérifiables auprès de gardiennes d’immeuble dignes de cette noble tâche, et de ne pas être accusés d’entrevoir ces honorables figures par le petit bout de la nécrolorgnette. De Simone Annibal, chanteuse de music-hall, à Agnès Varda, photographe, cinéaste, féministe et plasticienne, aucune de ces trombines ne peut s’appréhender sans l’ébauche d’un décor qui lui est propre. L’époque, dans laquelle elle évolua et fit valoir ses talents, doit nous être présente à l’esprit afin d’annihiler toute désir de lui crêper le chignon. Ainsi, l’Homo sapiens de la grotte Chauvet, plus communément appelé homme moderne par les primatologues pour une qualité qui le distinguait : pour faire découvrir ses oeuvres à sa concubine, il l’empoignait par les cheveux et la tirait jusqu’aux cimaises fraîchement décorées. Il faut imaginer que cette charmante image d’Épinal ancrée dans notre imaginaire — c’est après tout son rôle — nous vient d’une époque relativement récente, où le phallocrate le disputait au misogyne. Cette discorde a depuis cessé, dès lors que notre homme moderne s’est vu mettre de l’eau dans son patchouli. « La culture locale ne favorisait pas la gent féminine », m’écrivait un ancien maire à la manière d’un euphémisme, lorsque je lui demandai s’il avait en mémoire une Sétoise anonyme qui mériterait de figurer au Trombinoscope. Par parenthèse, trois siècles et demi après sa naissance, nous attendons que Sète élise une maire, qu’elle se nomme Élise ou Lucette, peu importe. Notre ville a élu, depuis 1685, 110 fils d’Adam, une liste qui fait écho au palmarès du tournoi de la Saint-Louis, depuis son origine en 1846. Nulle épouse, concubine, maîtresse, frangine, mère, belle-mère, grand-mère ou veuve ne semble à ce jour souffrir d’assez de vices et de verrues sur sa profession de foi pour conduire une municipalité singulièrement mâle-faisante. Leurs pieds plantés sur la tintaine* publique, leurs bras empoignant la lance de l’ambition et le pavois des quolibets sont pourtant aussi fermes que ceux qui firent la réputation du jouteur Louis Vaillé. Fermons la parenthèse. C’est malgré tout sans avoir graissé la patte du fossoyeur de l’Histoire que nous sommes parvenu à déterrer une poignée de filles d’Ève dignes d’éloges. Que nos lectrices et nos lecteurs, dans un but légitime de parité, n’hésitent pas à nous faire parvenir leurs propres choix, en ayant à l’esprit qu’une épouse et mère modèle ou un cordon bleu ne saurait être suffisant pour la voir figurer dans un prochain volume du Trombinoscope. Enfin, n’ayant jamais caressé le fol espoir d’une précision historique irréfutable, nous tenions à avertir les récipiendaires** qu’en intégrant le Trombinoscope, ils déchargent de toute responsabilité l’auteur de leurs lignes. Il se fait certes un peu tard pour attendre de leur part, en remerciement, une caisse de champagne ou une volée de bois vert. Prenons note que l’une comme l’autre nous aurait assurément soûlés de délice. L’éditeur * La plateforme à l’arrière de la barque sur laquelle le jouteur se maintient en équilibre. ** Les noms propres sont rigoureusement authentiques, au risque de voir d’honorables familles peu flattées de découvrir leur patronymie vautrée au sein de tant de turpitudes.

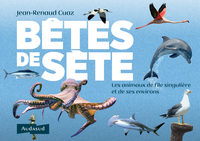

- Biographie : Jean-Renaud Cuaz débarque d’Oran du haut de ses 2 ans en 1962 — les Accords d’Évian ayant fini en eau de boudin saignant — dans une petite Venise qui ne s’attendait pas à un tsunami de merguez et de kémia. Trouvant les bancs scolaires sétois instables, il fait un court séjour à l’école des Beaux-Arts de Sète — alors dirigée par Éliane Beaupuy-Manciet — avant de décrocher à Montpellier un baccalauréat scientifique. Sur les conseils du peintre sétois Maurice-Élie Sarthou, il prépare à Paris l’entrée à l’ESAG-Penninghen, ancienne Académie Julian devenue école de direction artistique et d’architecture intérieure. Quatre années à se former auprès de virtuoses tels que le graphiste Roman Cieslewicz, le photographe Jean-Philippe Charbonnier et le typographe Paul Gabor, qui le recrutera chez TypoGabor. Et en point d’exclamation, une thèse de diplôme sur Georges Brassens nourrie des réflexions de ceux qui l’ont cotoyé. Puis il crée Cavale, un atelier-coopérative, avec des graphistes sortis de Penninghen. Ayant très tôt taquiné l’écriture calligraphiée, il bénéficie d’une bourse du ministère de la Culture pour aborder la création de caractères typographiques lors d’un apprentissage au sein de l’Atelier National de Création Typographique (1986-1988) dans les murs de l’Imprimerie Nationale. Façonné par Ladislas Mandel, José Mendoza y Almeida et Peter Keller, il intègre un programme destiné à ressusciter les grands caractères français des siècles passés : Garamont, Granjean, Granjon, Fournier, Perrin… qui feront naître ses premières pulsions plumivores. Jean-Renaud est depuis peu retourné vivre à Sète avec son épouse pour mettre en page des caractères méridionaux emblématiques avec la complicité de ses propres caractères typographiques, ayant fait sien l’adage : on n’est jamais si bien servi que par soit-même.